上海“陪诊师”的职业化探路

银发经济背后的温情与挑战

上海“陪诊师”的职业化探路

下午2点,同济大学附属同济医院大门口,陪诊师汤孝琴掏出手机查看订单信息——她要陪独居老人周奶奶检查身体。从挂号窗口到诊室,再到药房,她熟练地穿梭在医院的楼梯间和走廊,不时蹲下向老人解释检查流程。诊室外的长椅上,78岁的甘泉路街道居民周奶奶等待叫号,“有她在,我心里踏实”。

在上海,这座60岁及以上户籍老年人口占比近40%的超大城市,像汤孝琴这样的持证陪诊师已超千人。从街道志愿者到市场化服务,从“跑腿代劳”到专业分级,上海试图通过政策引导、职业培训和行业规范,破解老年人“就医难”的痛点。然而,职业认同模糊、收入保障不足、监管标准待完善等问题,也让这场探索任重道远。

温情破土:萌芽在老社区里的新职业

上海市普陀区的甘泉路街道是典型的居住型社区,也是上海老龄化程度最高的社区之一。截至2024年12月底,该街道人口老龄化程度达52.19%,独居老人3007人,其中80周岁以上高龄独居老人1155人。

在老年人数量如此庞大的社区,“陪诊”需求与日俱增。

在甘泉路街道新长居委会,记者遇到了周奶奶的“老朋友”——钱建芳。2012年,当时还是新长居委会主任的钱建芳牵头建起一支“为老服务专管队”,退休后她依然发挥余热,承接“甘泉社区家庭互助养老”服务项目,为社区老人提供上门理发、帮助购物、陪同看病等邻里互助式个性化服务。而其中的“陪同看病”正是“陪诊师”的早期雏形。

很多老人更信赖邻里间的互助模式。一方面,老居民们有深厚的感情基础;另一方面,无偿互助确实更省钱。但随着需求激增以及志愿者年龄老化,这种纯公益模式逐渐难以为继。若想推动市场化的陪诊服务真正走进社区,需从政策和服务能力上“破题”。

春风化雨:政企联手开展职业化探路

转机出现在今年1月。上海市民政局会同市卫健委印发《上海市老年人助医陪诊服务试点方案》,提出在上海9个区开展试点,组织养老服务机构开展助医陪诊服务。

政府背书加速了职业认同。春节期间,趁着政策出台的“热乎劲”,普陀区民政局牵头“惠敬老·靠谱养老党建共同体”共同发布惠老服务六大攻略,这“六福”大礼包中的“平安福”——陪诊服务一经推出,便受到辖区内老人的广泛关注和一致好评。

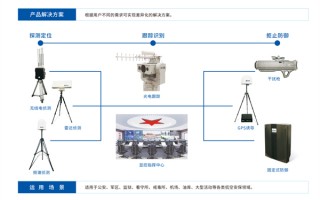

为切实解决老年人就医路上的阻碍,普陀区民政局与国融乐养健康科技(上海)有限公司(简称国融乐养)联手推出了智慧陪诊服务,运用智能化管理系统安排专业人员为老人提供诊前评估、陪同应诊、费用代缴、诊后关怀等服务,为老年人提供更加便捷、舒心的就医体验。

居民只需通过微信小程序下单预约,陪诊师接单后会主动联系客户并对接就诊需求,全程陪伴老年人就医,代办各项繁琐事务,如导诊、排队、付费、取药等。“尤其是在服务结束后,陪诊师还会进行回访关怀,提醒客户遵照医嘱,叮嘱老人按时正确用药,让老年人感受到家人般的用心陪伴和温暖安慰。”

荆棘与星光:市场化之路的“身份”之困

“我们要做家庭健康养老首选的数智康养产业赋能平台。”国融乐养总经理徐亚峰向记者展示着手机里的数字化监管系统:每单服务实时定位打卡,关键环节拍照存档,保险覆盖意外风险。

国融乐养成立于2023年,自开展陪诊服务至今已培训1000余名陪诊师,其中10%为具备医学背景的“金牌陪诊”。作为上海市陪诊联盟单位之一,“国融乐养陪诊”已成功接入上海的移动端政务服务平台“随申办”,可以像预约网约车一样下单。

然而,陪诊服务的市场化运营之路并非一帆风顺,“我们是‘摸着石头过河’”。徐亚峰说,为提升服务质量和管理能力,上海市养老服务和老龄产业协会携手国融乐养联合编写了《陪诊师教材》,“当时连培训老师都没有,只能先培训老师,再培训学生”。

除了从业人员的数量和专业性,市场需求、行业监管和职业认同等也同样面临挑战。

徐亚峰介绍,目前上海陪诊服务定价主要分两档:基础陪诊每小时50至70元,专病陪诊每小时可达100元。但市场需求集中在低价区间,且60%的订单由子女购买。“老人舍不得花钱,宁可在医院‘碰运气’。”徐亚峰坦言,企业陪诊业务仅占总营收1%,主要靠康复护理等衍生服务支撑。

更棘手的是职业“身份焦虑”。徐亚峰说,尽管上海率先开展陪诊师认证培训,但国家职业资格目录尚未收录该职业。徐亚峰坦言,一些机构打着陪诊服务的招牌,变相损坏消费者权益,成为“高级黄牛”,这不仅与陪诊服务的理念背道而驰,也挤压了正规企业的发展空间。

健康的行业生态需要引领者,也需要靠政策和制度为从业者保驾护航。如今,由上海市养老服务和老龄产业协会和国融乐养联合制定的《陪诊服务规范》已申报地方标准。

“希望尽快出台国家标准,否则培训、监管都难统一。”徐亚峰说,陪诊服务的行业专业化、规范化之路依然任重而道远。如今,他正筹建区域性陪诊联盟,邀请异地机构入驻平台,强化以陪诊为切入点,延伸至康复辅具租赁、居家照护、健康管理的产业链构建。

心门的钥匙:“临时家人”的温情与守望

5月的一个雨天,汤孝琴按照订单时间,提前赶到华东医院的大门口,这次她要服务一位从南京来上海看病的患者。通话确认患者的位置后,她远远看见一位老人提着袋子,在雨中有些手足无措。她快步迎上去,很自然地接过袋子,“您好,我是您今天的陪诊师,我们先去诊室吧,这里我熟悉的”。老人一愣,随即眼里漫上暖意。

前一天下午接到订单后,汤孝琴特意来踩过点,摸清了诊室的楼层和就诊流程,就是不想让远道而来的患者失望。“专业、用心,别人是能感受到的。”这是她常挂在嘴边的话。

虽然两个月才接了十来单,但汤孝琴却并不在乎,她给自己定了一个温暖的小目标:“我就想实实在在地帮到一百个老人。等我自己老了,说不定也有人这样帮我呢。”

汤孝琴说,接单后第一件事是联系客户,确认时间地点,叮嘱带齐资料,甚至提醒天气变化。流程看似简单,考验却在细节里。最耗神的是“计划赶不上变化”——临时增加的检查项目常让老人茫然无措:为什么要多查这个?是不是很严重?面对患者的询问,汤孝琴既要耐心解释,也要时刻关注患者的情绪,病痛中的人情绪像6月的天,“病人有情绪太正常了,能理解”。

汤孝琴坦言,目前这行有很多都是像她这样45岁以上的从业者,或是养老机构的护理员转岗。她理解年轻人为何少——时薪几十元,按单计酬,“做陪诊师固然有成就感,但初入行的年轻人想靠它养家,尤其是在上海,确实难”。汤孝琴提到,同行中曾有90后尝试全职做陪诊师,3个月后因入不敷出转行送外卖。此外,劳动权益保障不足、缺乏晋升通道、社会认知度低等,也都是从业者和一些准从业者们的普遍担忧。

但对于这份职业,汤孝琴抱有美好的期待:现在做陪诊工作的人越来越多,市场需求也在变大,希望陪诊师能早日成为一个国家认可的正规职业,有名有份、有保障。

“赢得信任需要时间,就像上海很多老小区,老人放心把家门钥匙交给居委会志愿者一样。”汤孝琴说,她希望自己也能用真诚,慢慢打开更多需要陪伴的心门,积累起属于她的“一百把钥匙”。(记者袁全)

来源:新华每日电讯

上交会开幕 “科技新秀”引发观展热潮

6月11日,第十一届中国(上海)国际技术进出口交易会(以下简称“上交会”)开幕。记者在现场看到,多个“首发”“首展”产品和技术引发观展热潮。这些“科技新秀”的创新实践,折射出我国科技创新和产业创新深度融合的新气象,也为企业开展技术贸易提供了示范路径。

我国自主研发的“月壤成纤”技术及装备全球首展,是本届上交会“人气”最高的展台,时常被围得“里三层外三层”。东华大学教授、先进纤维材料全国重点实验室成员汪庆卫告诉记者,基于“嫦娥五号”带回的500毫克月壤,东华大学朱美芳院士研究团队研发了用玄武岩矿石自制模拟月壤的技术。同时,该实验室还研发出可用于深空环境的月壤纤维自动成纤装备,可制备出直径仅10到20微米超细纤维,相当于头发丝的五分之一到六分之一。

“现在,模拟月壤已经被制成了玄武岩纤维织布、格栅和钢筋等各种材料。”汪庆卫说,未来这一装备有望在月球“就地取材”,将月壤制成可用于建筑材料的复合纤维。

“月壤成纤”仅是本届上交会的“科技新秀”之一。据上海市商务委员会主任朱民介绍,本届上交会有14家企业和机构首发首展新产品、新技术,其中全球或全国首发的有7项。作为技术贸易“风向标”,本届上交会共汇聚了来自全球近20个国家和地区的创新成果,参展企业近千家。

上海电气的展区“C位”留给了一台正在“打工”的人形机器人。展台工作人员简凯峰说,蒸汽发生器管孔的清洁度直接关系到核电站的运行安全和经济效益。蒸汽发生器上动辄有上万个管孔,而这些管孔在清洁时需要达到2毫米的精度,对窄空间大范围高重复移动清洁提出了极高要求。用机器人替代,能大幅降低工作人员在密闭空间中的作业风险。

“现在,依托运动控制系统与柔顺力控算法的机器人已经在工厂里开始了训练,未来有望应用于更多的场景,逐步替代传统的高强度、高危险、重复性生产作业。”简凯峰说。

不仅引领技术风向,上交会还是科技成果落地的“加速器”。朱民介绍,上交会自2013年首次举办以来,在推动技术进口来源多元化、支持成熟的产业化技术出口、拓展国际技术合作网络等方面发挥了重要作用,累计吸引了来自30多个国家和地区超9500家企业参展,近两届意向成交项目数均超500项,一大批先进项目在上交会实现首展首发、通过上交会迈入发展“快车道”。

“酒香也怕巷子深。”上海韶脑传感技术有限公司展台工作人员李涛说,此次展出的“脑电采集康复训练设备”,去年底获得上海市非侵入式脑机接口医疗注册证,现在已经在复旦大学附属中山医院、首都医科大学附属北京天坛医院等10余家三甲医院开展临床试用。“希望能通过上交会展示新品,与更多的采购方达成合作,实现先进技术的更快落地。”

本届上交会开幕式上还发布了第三批全国技术贸易创新实践案例,为企业开展技术贸易提供示范路径。

商务部国际贸易经济合作研究院副院长张威表示,当前新一轮科技革命和产业革命正以前所未有的深度和广度推进,全球科技创新活动日趋活跃,而技术贸易已成为国际贸易的重要组成部分,是融入全球科技创新网络并提升国际竞争力的重要途径。

“这些案例既反映了中国企业在全球技术贸易发展过程中的卓越表现,也是中国技术贸易总体发展态势的缩影。”张威介绍,当前我国技术贸易发展呈现四大特点,包括技术许可和授权成为技术贸易发展的重要方式;“一带一路”共建国家成为技术贸易的重要市场;数字化、绿色化成为技术贸易合作的重要方向;融合发展推动构建技术贸易的新生态。

“这些跨领域多维度的创新实践生动诠释了技术贸易作为经济增长新引擎的核心价值,也充分证明了技术交流与合作不应该被限制和封锁,只有让创新成果跨越地理限制,在更广阔的市场中实现价值转化,才能推动全球产业升级与可持续发展。”张威表示。(记者 周蕊 吴蔚)

来源:经济参考报

相关问答

科技是什么意思_作业帮

[最佳回答]科技的英文:scienceandtechnology科技是科学技术的简称.科学是人类在长期认识和改造世界的历史过程中所积累起来的认识世界事物的知识体系.技术...

中医科技专业就业前景?

很好,首先国家还是肯定中医的,不然也不会开放中医专业,给我们行医对吧,这是大层面来说,这是好事。其次是社会对学中医的并不友好,黑中医的人非常多,我是...

首科是什么单位?

1:?首科是首都医科大学。1.首科是一个医学科研机构,位于北京,主要致力于医学研究和医学专业人才培养。2.首科作为国内一流医科大学,拥有先进的研究设施和优...

成都医云科技有限公司怎么样?

成都医云科技有限公司中国以研发软件为主的企业1、成都医云科技有限公司成立于2014年6月,旗下拥有一个慢性病管理app,致力于为广大慢病患者提供长期规范的专...

人工受精的成功率是多少?目前国内有那些医院可以做?_千问健康

人工受精的成功率是多少?目前国内有那些医院可以做?_千问健康

中科大和医科大有什么区别?

中科大和医科大有很大区别。中科大是中国科学技术大学的简称,是一所非常著名的985大学,位于安徽省合肥市,现在也有自己的医学部。而医科大学是指医学院校的统...

中康科技有限公司怎么样?

中康科技集团有限公司总部位于北京,是集科工贸于一体的高科技企业集团。涉及领域包括药品、医疗器械、保健品等健康产业、海洋生物制品的研发、功能性服装领域...

医加医是什么单位?

是高新技术的单位,专注人工智能医疗领域。医加医体系所主导的人工智能医疗服务项目[9]将“医疗服务如何高效落地,普惠于基层”作为旗下产品设计和研发的重心[...

什么是医学检验科技?

医学检验是对取自人体的材料进行微生物学、免疫学、生物化学、遗传学、血液学、生物物理学、细胞学等方面的检验,从而为预防、诊断、治疗人体疾病和评估人体健...

医科院全名是什么啊?

中国医学科学院成立于1956年,是我国唯一的国家级医学科学学术中心和综合性医学科学研究机构。与北京协和医学院(原中国协和医科大学)院校一体,是中国国家级医...